Importancia biomédica de las hormonas.

Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo que viajan a través del torrente sanguíneo para regular diversas funciones en diferentes órganos y tejidos. Son producidas por glándulas endocrinas y actúan como señales que indican a las células qué hacer y cuándo hacerlo.

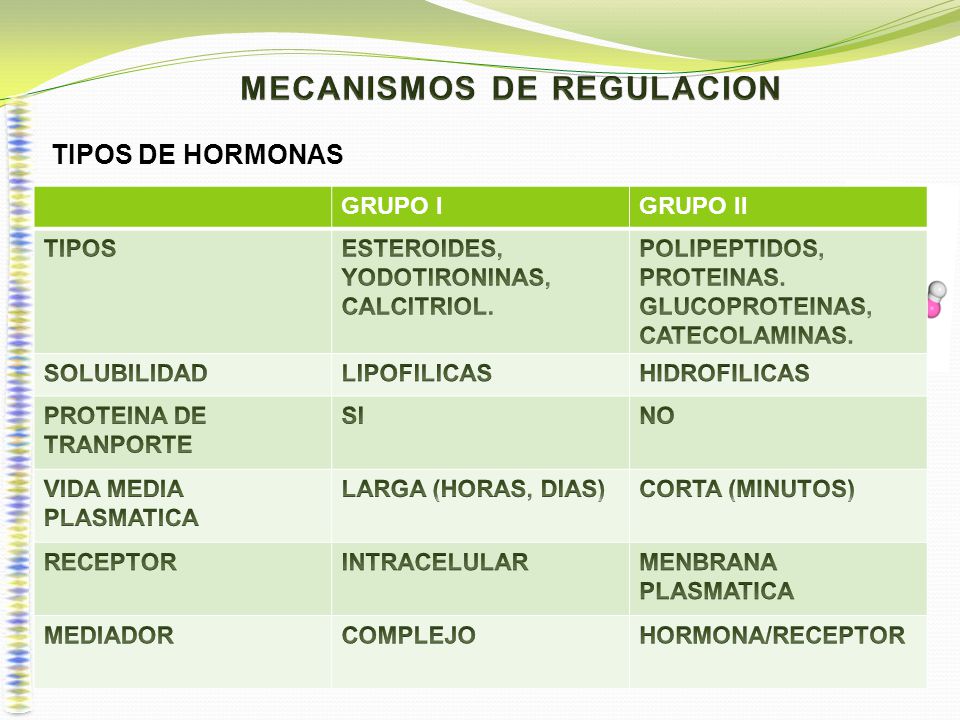

Desde una perspectiva bioquímica y biomédica, se clasifican en dos grandes grupos según su solubilidad y mecanismo de acción: el Grupo I, constituido por hormonas lipofílicas como esteroides y hormonas tiroideas, y el Grupo II, formado por hormonas hidrofílicas como péptidos, proteínas y catecolaminas.

Hormonas del Grupo I.

Las hormonas del Grupo I son solubles en lípidos y atraviesan fácilmente la membrana celular. Se unen a receptores intracelulares y modulan la transcripción genética, lo que conlleva efectos duraderos en la fisiología celular. Este grupo incluye hormonas esteroides como cortisol, estrógenos, testosterona y las hormonas tiroideas T3 y T4.

Desde una perspectiva clínica, estas hormonas son fundamentales en procesos como el metabolismo, la reproducción, la respuesta al estrés y el desarrollo. Por ejemplo, las hormonas tiroideas tienen una función crucial en la regulación del metabolismo basal y en el desarrollo neurológico. Alteraciones en su síntesis o acción pueden derivar en patologías como el hipotiroidismo congénito, que si no es tratado oportunamente, provoca retraso mental irreversible (Guyton, 2021).

Por otro lado, las hormonas esteroides, como los glucocorticoides, son utilizadas terapéuticamente en enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Sin embargo, su exceso endógeno o exógeno puede generar síndromes como el de Cushing, caracterizado por obesidad central, hipertensión y alteraciones metabólicas (Boron, 2017).

Hormonas del Grupo II.

Las hormonas del Grupo II, al ser hidrosolubles, no atraviesan la membrana plasmática. Actúan mediante receptores en la superficie celular y desencadenan cascadas de señalización intracelular, principalmente a través de segundos mensajeros como AMPc, GMPc, IP3 y calcio. Ejemplos representativos son la insulina, la hormona del crecimiento y las catecolaminas.

En el ámbito médico, estas hormonas son esenciales para funciones agudas y de rápida respuesta. La insulina, por ejemplo, es clave en la regulación de la glucemia. Su deficiencia o resistencia da lugar a la diabetes mellitus, una de las enfermedades crónicas más prevalentes y de mayor impacto en salud pública a nivel mundial (ADA, 2023). De igual forma, la hormona del crecimiento desempeña un rol importante en el desarrollo corporal y la regeneración tisular. Su deficiencia en la infancia puede causar enanismo hipofisario, mientras que su exceso produce gigantismo o acromegalia (Costanzo, 2021).

Las catecolaminas, como la adrenalina, son fundamentales en la respuesta de "lucha o huida", incrementando el ritmo cardíaco, dilatando los bronquios y movilizando energía. Su aplicación clínica incluye su uso en emergencias, como la adrenalina en el tratamiento del choque anafiláctico (Rang, 2021).

La cuantificación de hormonas es clave en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades endocrinas.

Para ello, se emplean técnicas como pruebas rápidas, ELISA y CLIA, las cuales se fundamentan en principios inmunológicos que permiten detectar concentraciones específicas de hormonas en sangre u otros fluidos.

Entre las metodologías más utilizadas en biomedicina se encuentran las pruebas rápidas, ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) y CLIA (Chemiluminescent Immunoassay), cada una con ventajas específicas en sensibilidad, especificidad y tiempo de respuesta.

Las pruebas rápidas inmunocromatográficas son útiles en contextos clínicos que requieren resultados inmediatos. Estas utilizan anticuerpos específicos y muestran resultados visuales en pocos minutos, siendo ampliamente empleadas para detectar niveles hormonales como la hCG en pruebas de embarazo (Urteaga, 2018). Sin embargo, su sensibilidad y especificidad son menores en comparación con métodos de laboratorio.

La técnica ELISA permite una detección más precisa de hormonas mediante la unión antígeno-anticuerpo seguida de una reacción enzimática detectable por espectrofotometría. Esta técnica es ampliamente utilizada en laboratorios clínicos debido a su alta sensibilidad y bajo costo, siendo efectiva para hormonas como insulina, TSH o cortisol.

La técnica CLIA utiliza reacciones quimioluminiscentes para detectar complejos inmunológicos, lo que le confiere mayor sensibilidad y rapidez que ELISA. Su automatización ha permitido su uso rutinario en grandes laboratorios para el análisis de hormonas como T3, T4, LH y FSH, proporcionando resultados cuantitativos confiables en corto tiempo (Gómez, 2021).

Estas técnicas contribuyen al diagnóstico temprano de enfermedades como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y los trastornos reproductivos, permitiendo una intervención médica oportuna y eficaz.

Referencias:

American Diabetes Association. (2023). Estándares de atención médica en la diabetes—2023. Diabetes Care, 46(Suplemento 1), S1–S290.

Boron, W. F., & Boulpaep, E. L. (2017). Fisiología médica (3.ª ed.). Elsevier.

Costanzo, L. S. (2021). Fisiología (6.ª ed., versión en español). Elsevier.

Gómez, A., & Serrano, P. (2021). Aplicaciones clínicas de los inmunoensayos quimioluminiscentes en endocrinología. Revista de Diagnóstico Biomédico, 13(2), 45–52.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). Tratado de fisiología médica (14.ª ed.). Elsevier.

Rang, H. P., Dale, M. M., Ritter, J. M., Flower, R. J., & Henderson, G. (2021). Farmacología (9.ª ed., versión en español). Elsevier.

Urteaga, M., & Villegas, A. (2018). Manual de pruebas rápidas inmunológicas. Editorial Universitaria del Perú.